運動のやり過ぎには?

ゴールデンなひとときも過ぎて、本格的に5月になりました。 新社会人は5月病? 新入生は、クラブの仮入部も終わる時期でしょうか? 痛みラボでもポストしたのですが、学童期の運動には、少し、注意が必要です。 学童期や成長期の運動は、やり過ぎには注意です。 運動を続けていると、やればできることが増えてきます。 できることが多くなり、うまくできるようになるのが、運動の楽しいところです。 運動、つまりスポーツ

ゴールデンなひとときも過ぎて、本格的に5月になりました。 新社会人は5月病? 新入生は、クラブの仮入部も終わる時期でしょうか? 痛みラボでもポストしたのですが、学童期の運動には、少し、注意が必要です。 学童期や成長期の運動は、やり過ぎには注意です。 運動を続けていると、やればできることが増えてきます。 できることが多くなり、うまくできるようになるのが、運動の楽しいところです。 運動、つまりスポーツ

おはようございます。 今日も有難うございます。 5月4日の金曜日。 明るくなっていますね? この明るさがうれしいですね。 お休みをいただいています。 明るいお休みがうれしいですね。 始まっています。 お休みだからできること? やりたいですよね? やっちゃいましょう。 例えば、身体を動かしたりとか? お休みの日に身体を動かす習慣があると健康寿命が長くなるというデータもありますね。 ただし、汗をかいた

連休中にやりたいこと? 何だろうな? 考えてしまうかもしれませんね? この季節、運動にはちょうどいい季節です。 汗をかく運動の気持ちよさを思い出してみませんか? ちょっと心拍数が増すぐらいの運動がいいとされています。 何のために? そう、老化予防のためにですね。 脳の活性化と老廃物の排泄のために、少し、心配数を上げて、毛細血管の血流を保つことが、アンチエイジングの第一歩です。 できれば、若い世代か

さて、答えは何? まず、原因は軟骨の損傷である場合が多いのです。 軟骨に負担がかからないように、動かして使うこと。 これが、膝の痛みの予防になります。 さて、そのために必要なのは? 筋力とバランス感覚です。 太腿の筋力。 太腿と下腿の軸がとれている、下半身の使い方ができること。 筋力がなければ、軸を保つことができなくて、軟骨に負担がかかるようになります。 また最初から軸ができいなければ、早かれ、遅

肩こりと四十肩の予防にいいことをご存知でしょうか? そう、秘訣があります。 この二つに共通していることは筋肉の障害です。 結論から書くと筋肉が強くなると予防が可能です。 肩こりは、後頚部と背部の筋肉の緊張や筋肉痛の症状。 四十肩のほとんどが、肩関節の周囲の薄い筋肉、腱板と呼ばれている筋肉の障害が多くなっています。 どちらにも共通しているのが筋肉です。 この筋肉のトレーニングをして強くすることが、肩

さて、ビタミンCが抗酸化作用があるのはご存知でしたか? 老化性の物質を掃除する働きがあるとのことです。 ビタミンBは、細胞の糖化を改善する作用があるとか? 細胞の糖化も老化性の大きな要素と言われています。 EPAとDHAは、炎症を鎮める作用があり、脂質代謝を促したりする作用があると言われています。 ビタミンCは野菜や果物に多く含まれているようです。 ビタミンBはお肉の赤身に多く含まれているようです

おはようございます。 今日も有難うございます。 4月17日の火曜日の朝です。 今日は午後から雨との予報も流れていますね。 昨日の診療中に今日は雨と教えてくれた方がいらっしゃいました。 リハビリを目的に通院をされている方です。 通院をして、継続して筋力アップのトレーニングを行ってくれている方が教えてくれました。 ご高齢の方ですが、リハビリの継続で、歩行状態が安定してきている方です。 通院の時の天候が

激しい雨なので、外出もままなりません。 ということで、ブログアップしましょう。 整形外科の専門医らしいことでも、書いておきましょう。 整形外科では、肩こり、腰痛、膝の痛みのご相談が多くなっています。 何回か、この場でもお話をしていますが、長年の姿勢や体力、そして、体の使い方から生じていることが多いのが、膝の痛み、腰痛、肩こりです。 つまり、体の使い方、体力、姿勢に気をつければ、肩こり、腰痛、膝の痛

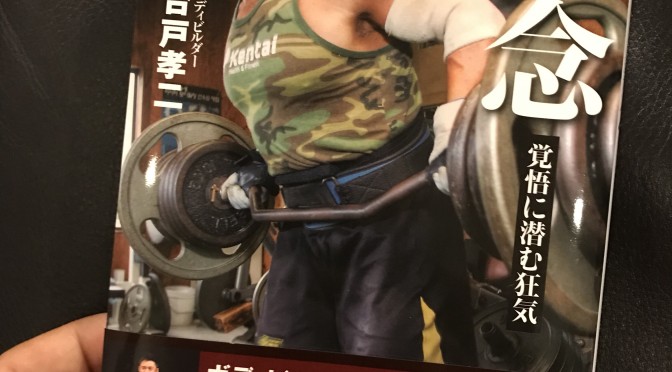

最近、読んだ本です。 ボディビルの全日本のチャンピオンの合戸さんが書かれた本。 合戸さんの、トレーニングの履歴書のような感じの本です。 どうして、トレーニングを始めて、どのように体を成長させていったのか? その軌跡を、ご自身の言葉で、赤裸々に語っています。 きっかけは、些細なきっかけでしたが、その後の結果は日本チャンピオン。 その軌跡には、トレーニングの極意が多くあります。 同じことを誰しもかでき

最近、高齢者の病院の入院事情の愚痴を聞くことが多い。 私が病院に勤務していた十数年前とは事情が変わっている様子。 勤務をしていて関わるスタッフが少ないのかもしれませんが… 治療をしても、認知症になって、ロコモになってしまうとの感想が多く聞かれています。 治療ではなく介護の方へ… という方向性なのかもしれませんが… ケアが薄くなっている現場には、少し、不安を覚えます。 いつから、そんなことになったの